“Otro tanto sucede al final de la calle: crece la jauría que destroza,

encarnizada, la textura grácil de un fémur seco”. Con esa frase, nimbada

de una

extraña frialdad poética,

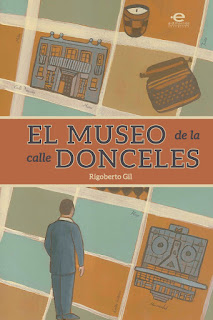

concluyen las 108 páginas de El

museo de la calle Donceles, la obra de

Rigoberto Gil Montoya, finalista del

concurso de novela convocado por

la Universidad Javeriana en 2014.

Como un fémur seco: así son esos

objetos exhibidos en los museos, que

contemplamos con el estupor de quien asiste a la precaria y fugaz resurrección

de una

suma de sucesos caros a la propia

vida y a la de los otros. No por casualidad, alguien definió al museo, a los

museos, como “Cementerios de recuerdos”.

Y lo dijo también Ernesto Sábato, escritor

clave para el relato que nos ocupa: “En

últimas, vivir consiste en construir

futuros recuerdos”.

Convencido de esto último,

Ovalle, el narrador de la novela, accede a los deseos de Carmela, su madre y juntos abren un museo,

aunque atendiendo a conceptos y propósitos distintos. Mientras para la

mujer las cosas tienen un valor en sí

mismas y por eso en su colección pueden

convivir las flores artificiales y los

bordados de artesanía, para el hijo, profesor

en la Facultad de Artes Visuales,

el único sentido de los objetos reside en su capacidad para narrar una historia a quien los contempla. Es decir,

lo mismo que sucede con los buenos libros. El museo de Carmela es anodino. El

de su hijo es, entretanto, enigmático

La anécdota básica es propia de

las novelas de género negro que tanto apasionan

al escritor Gil Montoya. El martes

25 de marzo de 2003, con la luna en cuarto menguante, un incendio

destruye las instalaciones del museo,

mientras el profesor Ovalle está ausente, luego de una de las frecuentes disputas con la madre.

El cuerpo de la mujer no aparece, lo que a los ojos de la policía convierte al

hijo en sospechoso. La sentencia aquella de “Sin

cuerpo no hay prueba”, que para algunos no pasa de ser un tecnicismo

jurídico, deviene en este caso asunto metafísico.

Y aquí concluyen los parentescos

de género, porque El museo de la calle

Donceles es en realidad un apasionado tributo a la capacidad de la literatura para crear mundos,

destruirlos y refundarlos luego en otra

parte. No por casualidad el relato está surcado por la presencia de Alejandra Vidal Olmos, esa

criatura de ficción, más real que muchas mujeres de carne y hueso, que se prende fuego en el ático de un viejo caserón de Buenos Aires, como una manera de hacerse

eterna: al modo del viejo mito, renacerá

siempre de sus cenizas, cada vez que un lector se asome a las páginas de Sobre

héroes y tumbas.

Pero no es solo Sábato quien

habita estas páginas. En un incesante ir y venir, los destinos de personajes de

ficción se cruzan en distintos tiempos y lugares. De Ricardo Piglia a Carlos Fuentes, pasando

por los más cercanos Octavio Escobar y

Orlando Mejía hasta llegar al objeto supremo, al fetiche mayor: la

primera máquina de escribir que poseyera

Gabriel García Márquez, robada durante los saqueos posteriores al asesinato

de Jorge Eliécer Gaitán en una

innombrada Bogotá el 9 de abril

de 1948.

Como si su designio fuera el

fuego, la máquina desaparece en el incendio del museo de la calle

Donceles, lo mismo que el cuerpo de su

propietaria. En ese lapso, por motivos distintos, Ovalle pasa una buena temporada en la cárcel.

Al salir de allí, cree haber encontrado asidero para su vida en un empleo como

profesor de artes.

Pero la memoria es implacable. Un

día, la máquina reaparece, embalada en

un guacal y con ella el fantasma

de Leopoldo Vallejo, antiguo amante de

Ovalle. El río de los recuerdos, la máquina del tiempo, empiezan a

correr hacia atrás, devolviéndonos de golpe

a la esencia de todo proyecto literario: librar una batalla sin cuartel contra la desmemoria.

Por su estructura psicológica, similar extensión, por el lugar de acción -un museo vs una exposición de pintura-, y otras imprecisas sensaciones de antigua lectura, su reseña me remite asi de pronto a 'El Túnel' del mismo Sábato (no he leido todavia Sobre heroes y tumbas, por puro descuido). Por otro lado, ese aforismo sabatiano tambien me hace recordar otro, antes de que siga cayendo en la desmemoria, cortesía del inasible Cioran: "El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad.”

ResponderBorrarLe asiste toda la razón, apreciado José. No por casualidad un escritor, cuyo nombre no recuerdo en este momento, nos recordó una vez que " En literatura todo lo que no es autobiografía es plagio". Eso para decir que desde la creación de la palabra escrita los autores no han hecho nada distinto a escribir una historia dentro de otra, como en el mecanismo de las cajas chinas y las muñecas rusas.

BorrarEl énfasis en el fuego, antiguo símbolo de purificación, de transformación, es muy elocuente, a juzgar por tu comentario. El fuego y ese "ir y venir" entre referencias o influencias literarias, que a fin de cuentas es un elemento vital en el universo íntimo de los buenos escritores. Siempre he tenido la impresión de que cada escritor, aunque no lo sepa, escribe para continuar la obra de otros escritores, un poco porque esta sentado sobre los hombros de gigantes, si no suena demasiado traída de los pelos esta alusión a Newton. El mismo Newton que también era alquimista, y ya sabemos de la afinidad de los alquimistas con el fuego y la transmutación de la materia... casi casi como un novelista.

ResponderBorrarMi querido don Lalo : siempre me ha impactado la imagen de un grupo de seres tejiendo una red infinita en la que puede leerse el relato de la aventura protagonizada por los hombres a lo largo de ese malentendido conocido con el nombre de Historia. El resultado final viene a ser una suerte de conjuro para ponernos a salvo- aunque sea de manera simbólica, y por lo tanto provisional - de ese agujero negro llamado tiempo.

Borrar